Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

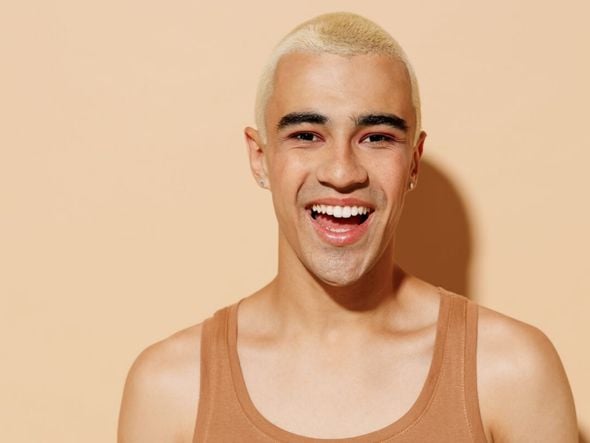

Da Aldeia Mãe para a sala de aula: Conheça Felipe Tuxá, primeiro professor indígena da Ufba

Doutor em antropologia, ele nasceu em aldeia indígena que virou modelo em educação

-

Fernanda Santana

Publicado em 23 de abril de 2022 às 10:56

Foi entre gente ávida por futuro que Felipe Tuxá, 31 anos, cresceu, de modo que até o cachorro da família dele ganhou o nome de “Projeto”, palavra que fazia sonhar. Era um território imerso em possibilidades aquele onde o antropólogo aprendeu a mergulhar no horizonte, enquanto os anciões indígenas planejavam: “Quando a terra sair...”. Nessas reticências, cabiam planos que nem erros históricos sufocaram.

Cada um da Aldeia Mãe da comunidade Tuxá traçou seu projeto de futuro, depois de terem suas terras inundadas por uma barragem. Felipe acaba de realizar parte do dele: aprovado no concurso para professor do Departamento Antropologia na Universidade Federal da Bahia (Ufba), será o primeiro docente autodeclarado indígena da instituição que tem 75 anos - 200 alunos se autodeclaram indígenas.

Em todo o departamento onde Felipe atuará, pelo menos oficialmente, não há alunos da graduação ou pós-graduação que tenham se autodeclarado indígena na matrícula. “Até de responder, fico emocionado. É um sonho, não vou mentir. É um projeto ancestral, que vem de longe e significa muita coisa. Significa que é possível, as coisas estão mudando”, conta o Doutor em Antropologia pela Universidade de Brasília (UNB). De linhagem tradicional, Felipe é um projeto vivo da Aldeia Mãe, no Norte baiano, onde há 60 casas. Lá, ele não ocupa uma posição solitária: é um dos três professores de universidades públicas nascidos no território, transformado em referência indígena na educação formal.

Hoje, por exemplo, cinco jovens crescidos na aldeia estudam Medicina em universidades públicas baianas. O irmão de Felipe também é médico e trabalha no distrito indígena de Kalankó, em Alagoas, a 48 quilômetros de distância de Paulo Afonso, onde ele mora.

O cenário educacional era diferente na infância de Felipe e do irmão, Pedro, quando os pais deles decidiram pela mudança para Paulo Afonso, onde os filhos pudessem estudar. Em meados da década de 90, a comunidade não tinha uma escola, instalada apenas em 2001 e que modificaria a realidade sociopolítica local.

A busca pela educação como resistência

O avô de Felipe, Antônio, era conselheiro da Aldeia Mãe e incentivava os mais jovens a estudarem - formalmente.“Ele falava muito que precisávamos estudar, sermos também os ‘doutores’. A gente percebia que as pessoas que encabeçavam a luta [indígena] eram importantes, mas todas eram não indígenas. Não tínhamos o resultado que esperávamos”, conta Felipe, pesquisador em violação de terras indígenas baianas. A necessidade de pensar o futuro, uma semente semeada em conjunto, surgiu de uma ferida aberta do passado. Em 1987, a construção da Usina de Itaparica inundou as terras originárias do povo Tuxá, ilhas margeadas pelo Rio São Francisco, e obrigou as famílias a se mudarem para outros territórios. Felipe, o irmão e os avós (Foto: Acervo Pessoal) Os mais velhos viviam a dizer "quando a terra sair" porque a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), responsável pela barragem, tinha prometido uma terra para eles. A frase cheia de expectativa, que Felipe tanto ouviu na infância, inspirou parte do título da dissertação de mestrado dele.

Sem destino certo, o povo Tuxá estabeleceu aldeamentos nos limites de três municípios: Ibotirama, Inajá (Pernambuco) e Rodelas, onde Felipe nasceu.

A mudança para Paulo Afonso não anulou o contato dele com a Aldeia Mãe. Aos finais de semana e em datas festivas, eles viajavam até a comunidade, a 110 quilômetros de distância. O endereço dele, na cidade, já era repleto de vizinhos vindos da aldeia.

Essa migração era fundamental para quem não conseguia subsistir devido às limitações agrárias da nova morada. A Aldeia Mãe é uma aldeia urbana, termo sem significado unânime, mas que pode ser entendido como aquele território integrado ao espaço urbano ou o núcleo de indígenas que vivem na cidade.

Foi na aldeia que Felipe teve o os primeiros contatos com antropólogos. O pai dele, motorista da Fundação Nacional do índio (Funai), constantemente ia a Brasília. “Vou ali buscar um antropólogo”, ele dizia.“Esses antropólogos vinham e resolviam as coisas. Eu via como mágica”, recorda. Aos 17 anos, o jovem tinha certeza de que queria seguir esse caminho de “resolver as coisas” e aproximar a vida profissional à luta do povo Tuxá. Três anos depois, partiu para Belo Horizonte, aprovado no vestibular para Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O futuro batia à porta.

A terra prometida e a criação da escola indígena

Quando Felipe chegou em Minas Gerais, não existiam, formalmente, políticas afirmativas consolidadas para a entrada de pessoas indígenas em universidades públicas. Eram as instituições que criavam mecanismos para isso, como a criação de vestibulares específicos para estudantes indígenas, que se juntavam em grupos para resistir ao racismo que os agredida e estigmatizava.

As universidades federais de Minas Gerais e de Brasília, onde Felipe fez mestrado e doutorado em Antropologia, eram duas das instituições que investiam na inclusão. Somente em 2012, a lei de Cotas obriga as universidades públicas a reservarem vagas para indígenas - também para negros e egressos da rede pública de ensino.

A política teve efeito: de 2010 a 2019, o número de estudantes indígenas no ensino superior, em Salvador, saiu de 310 para 1.455, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Felipe e crianças no Rio São Francisco que margeia a Aldeia Mãe (Foto: Acervo Pessoal) Felipe faz parte desse movimento de inclusão no ambiente acadêmico e ser professor da Ufba era um dos principais projetos dele, que passou por uma semana de provas até a aprovação no concurso, anunciada na noite de 8 de abril.“Para mim, é simbólico. A Bahia é onde a colonização começou. Estar na Ufba significava onde eu deveria estar para pensar nossa existência nesse espaço que também é indígena”, comemora. Desde 2018, ele já era professor universitário: era substituto no curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, voltada para a formação de professores da rede básica indígena, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Enquanto aguarda a nomeação na Ufba, que deve ocorrer nos próximos três meses, Felipe conclui o ciclo como professor substituto da Uneb. Como nunca morou em Salvador, Felipe deve vir à cidade em maio para resolver a mudança. Aqui, ele tem outros parentes, como a artista indígena Yacunã Tuxá, vinda da mesma aldeia de Felipe.

Um dos colegas de trabalho que o antropólogo se despedirá, em Paulo Afonso, é Dorival Júnior Jurum Tuxá, 32, historiador e primo dele. Desde jovem, como Felipe, ele viu na educação a chance de fortalecer as lutas indígenas e ter possibilidades. Ele é outro professor da licenciatura voltada a docentes indígenas.

“É necessário fornecer uma educação de qualidade que fortaleça o vínculo do indígena com seu território, mostrando que ele tem o direito de escolha por uma profissão, mas que possa favorecer também a comunidade”, acredita o pesquisador.

O caminho da formação

Antes de a barragem inundar a ilha habitada pelo povo Tuxá, Rosilene Cruz, 47, ia de canoa à escola. Quando o território afundou, afogaram-se também referenciais materiais da comunidade. A família de Rosilene decidiu continuar próxima da área de onde foram desterrados, na Aldeia Mãe. A educação emerge desse tempo de perdas.“A perda do território foi um marco para essa bandeira da educação. Com a perda de referência, a educação e depois a escola indígena passam a ser referências memoriais e de identidade”, opina ela. Rosilene é a primeira professora de universidade pública - Universidade Federal do Amapá, nas áreas de Ciências sociais e Educação - nascida e criada na aldeia, em uma família com 10 filhos. Os pais dela sempre os incentivaram a estudar - as perspectivas locais de viver da terra, como boa parte da população estava habituada, foram desestruturadas pelas perdas do território. Rosilene com ancião (no meio) e professor (Foto: Acervo Pessoal) Quando desembarcou na aldeia com a notícia da aprovação, em 2016, foi um tempo de festa. A região já estava diferente daquela onde ela havia crescido: depois de anos de luta, a escola indígena se encontrava bem estruturada e acabara de incluir as séries do Ensino Médio na grade de ensino.

Nas escolas indígenas, a formação inclui, além das disciplinas convencionais, a recuperação das memórias e a reafirmação das identidades. Foram dez professoras nativas que iniciaram a luta pela instalação de uma escola com essas especificidades.

Entre elas, estava Aldenora Tuxá, 63, que deixou a aldeia em 1979, com destino a Brasília, para ser enviada como professora em aldeias, contratada pela Funai. Mesmo antes da mudança que transformaria a vida dos tuxás, ela sonhava com a instalação de uma escola indígena onde havia crescido.

Quando criança, ela conheceu o preconceito nas salas de aula e sabia que "a única arma contra as armas dos brancos era a educação".

De volta à aldeia, às vésperas da inundação, Aldenora foi uma das que lutaram pela fundação da escola. As respostas do governo estadual, até então, eram negativas, sob a justificativa de que havia um colégio em Rodelas.

Só em 2001, a Escola Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas é inaugurada. A rede estadual de ensino da Bahia tem 27 escola indígenas.

Aldenora e Maria do Socorro, falecida em janeiro deste ano, foram os pilares dos primeiros anos da escola e lá trabalhavam como "professoras, merendeiras, faxineiras". Eram apenas duas salas para os alunos, levados pelos pais interessados numa nova proposta educacional.

Hoje, os 252 alunos são Tuxás, assim como os professores. Em 2020, a escola foi escolhida, pelo Prêmio Anísio Teixeira, como a escola pública referência daquele território de identidade, chamado Itaparica. "Já existia uma predisposição para educação como caminho. Aprimoramos essa educação sem deixar de pensar na continuidade da vida acadêmica", afirma a diretora da escola, Tayra Jurum Tuxá, irmã de Júnior e filha de Aldenora. É na escola onde alunos aprendem caminhos para conhecimento da própria identidade. Antes de fixar residência na Aldeia, aos 8 anos, Tayná Cá Arfer, 14, viveu em três cidades, onde estudou em escolas não-indígenas. "Aqui aprendemos nossos rituais, língua, estamos em família”, diz.

Um dos conhecimentos mais importantes, para ela, foi a descoberta do seu sobrenome indígena, pesquisado para um trabalho escolar. A três anos do vestibular, a estudante pensa em cursar Antropologia. Da forma que puder, pretende contribuir com ações e palavras que façam sonhar - como aquelas que Felipe, o primeiro professor indígena da Ufba, se acostumou a ouvir na infância.